Das ist ein Unterüberschrift

Sie gehören zum Selbstbild Österreichs wie klassische Musik oder Schifahren: Frauen, die nach dem Krieg freiwillig den Schutt wegräumten. Nur – stimmt das?

Thomas Walach

Wien, 05. April 2022 | Frühsommer 1945: In Wien sind 100.000 Wohnungen zerstört, Brücken, Kanalsystem und Straßen zerbombt. Das große Aufräumen hatte schon lang vorher begonnen. In Wien schufteten und starben deportierte ungarische Juden, die Nazis hatten Zwangsarbeiter eingesetzt, um den Schutt von den Straßen zu bekommen. Nach Kriegsende übernahmen – so will es der Mythos – freiwillige Arbeiterinnen: die Trümmerfrauen. Doch dieses Bild, das jahrzehntelang von Medien und Schulen gemalt wurde, hält der Forschung nicht stand.

2018 weihte FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache ein Denkmal für Österreichs Trümmerfrauen ein. In Deutschland hatte die Forschung längst bewiesen, dass die Trümmerfrauen ein Mythos waren. Sollte das in Österreich wirklich anders sein? Die wenigen Zeitzeugeninterviews, die es gibt, sprechen nicht dafür. Mein Kollege Martin Tschiggerl, heute an der Universität des Saarlands tätig, und ich forschten nach. Die Ergebnisse erschienen jüngst in den „Vierteljahresheften für Zeitgeschichte“.

Die durchschnittliche Trümmerfrau: Ein männlicher Nazi

Herr und Frau Durchschnittsösterreicher, die mit dem Nationalsozialismus nie etwas zu tun gehabt hatten und unter die Erinnerung an die Vergangenheit endlich einen Schlussstrich ziehen wollten, kam das Bild der hart arbeitenden Frau, die mit ihren bloßen Händen das Land wieder aufbaute, gerade recht. Warum und wodurch es überhaupt zerstört worden war, erwähnte man lieber nicht.

Tatsache ist: Es waren zur Zwangsarbeit verpflichtete Nazis, mehrheitlich übrigens Männer, die 1945 in Österreich die Trümmer wegräumten, die sie selbst verursacht hatten.

Wie die Trümmerfrau erfunden wurde

Die Geschichtswissenschaft der folgenden Jahrzehnte kannte den Trümmerfrauen-Mythos noch nicht. Noch 1985 veröffentlichte beispielsweise der Wiener Historiker Karl Vocelka einen kommentierten Bildband, der sich ausdrücklich mit dem Wiederaufbau in Wien beschäftigte. In diesem Band fiel der Begriff „Trümmerfrauen“ aber kein einziges Mal, und auch eine besondere Rolle der Frauen bei der Trümmerbeseitigung in der unmittelbaren Nachkriegszeit oder beim Wiederaufbau später wurde nicht erwähnt.

Allerdings sind gleich mehrere Bilder zu sehen, die Frauen bei der Trümmerbeseitigung zeigen, sie stehen aber praktisch unkommentiert neben Fotografien von Männern bei der gleichen Arbeit. 20 Jahre zuvor hatte Karl Ziak in einem zum Jubiläumsjahr 1965 erschienenen Band mit ähnlicher Ausrichtung ebenfalls kein Wort über die „Trümmerfrauen“ verloren. Er hatte jedoch an die per Verfassungsgesetz zur Arbeit zwangsverpflichteten ehemaligen Nationalsozialisten erinnert und deren zentrale Rolle bei der Beseitigung der Kriegsschäden betont.

Auch in der politischen Debatte kamen die Trümmerfrauen bis in die 1980er Jahre nicht vor. In den Protokollen des Nationalrats tauchen sie bis Ende des Jahrzehnts gar nicht auf. Die erste gesicherte Verwendung lässt sich für den 1. März 1989 anlässlich einer Debatte über 70 Jahre Frauenwahlrecht nachweisen. Die SPÖ-Abgeordnete Hilde Seiler erklärte damals: „Daß Frauen ihren Mann stellen mußten, hat besonders die Zeit von 1943 bis 1948 bewiesen, als Frauen in den Kriegsdienst eingezogene Männer ersetzen mußten und in den ersten Nachkriegsjahren den Wiederaufbau in ihre Hände nahmen.“

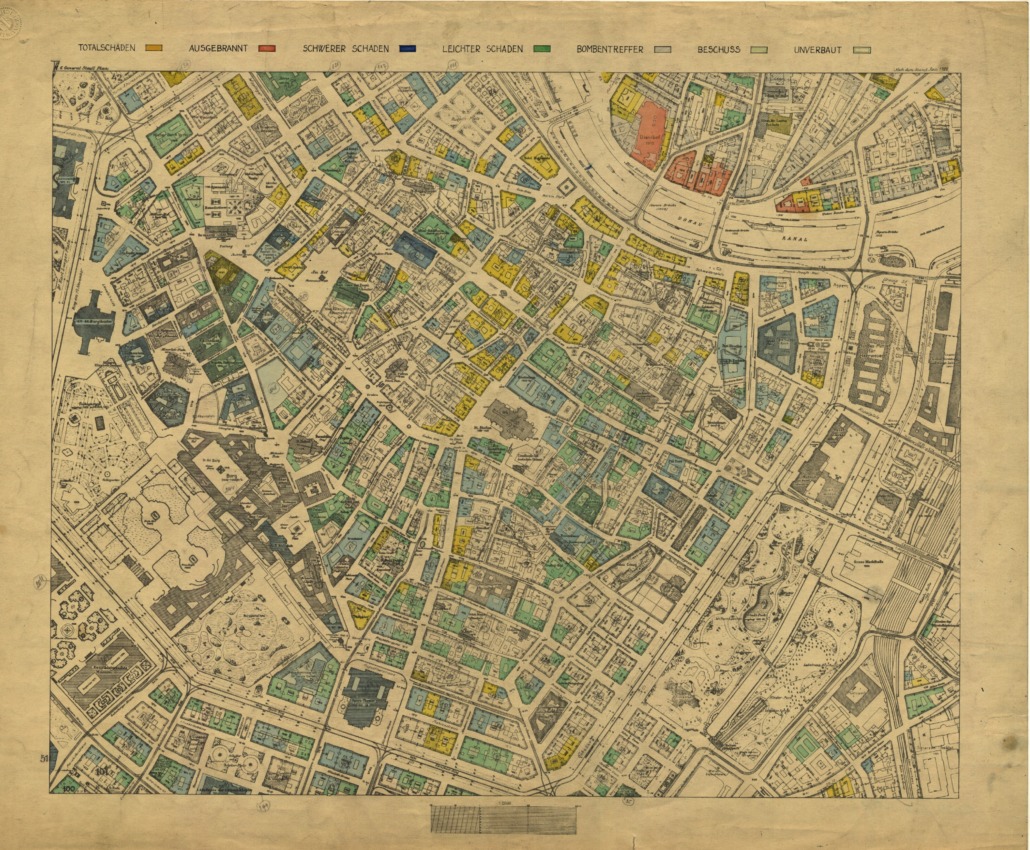

Stadtplan mit eingezeichneten Zerstörungen, 1946

Dass der „Trümmerfrauen“-Mythos in Österreich vergleichsweise spät entstand, dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass die Zwangsverpflichtung ehemaliger Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten zur „Notstandsarbeit“ in den ersten Nachkriegsjahrzehnten zu bekannt war, um einfach in Vergessenheit zu geraten. Alle großen Tageszeitungen hatten über das Verfassungsgesetz von 1945 und über den damit erzwungenen Arbeitseinsatz berichtet. Eine Umdeutung der „Sühnearbeit“ in eine Heldensaga des Wiederaufbaus wäre in diesen Jahren schwierig gewesen. Das Wissen über die Rolle ehemaliger Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten bei den „Notstandsarbeiten“ 1945/46 war noch zu stark präsent.

Erst als die Umstände der Trümmerarbeit aus dem gesellschaftlichen Gedächtnis schwanden, wurde der Mythos von der freiwillig hart arbeitenden „Trümmerfrauen“ möglich. Die feministische Geschichtsforschung betonte von Beginn an, dass die Erzählung mit Vorsicht zu genießen sei, aber niemand hörte auf sie. Zeit, nach Beweisen zu suchen.

Zwangsarbeit per Verfassungsesetz

Im Archiv der Stadt Wien fanden wird tausende Akten über die Schuttbeseitigung nach dem Krieg. Es zeigte sich: Genau wie in Deutschland wurden die Straßen der Städte nicht von Freiwilligen aufgeräumt, sondern von ehemaligen Nazis, die per Gesetz zur Arbeit verpflichtet worden waren.

Unmittelbar nach Kriegsende setzten Besatzungssoldaten manchmal spontan und unorganisiert ehemalige Nazis zur Zwangsarbeit ein. Jeder in der Nachbarschaft wusste, wer im Haus bei der NSDAP gewesen war. Immerhin 8,2 Prozent der Bevölkerung waren bis 1941 der Partei beigetreten, danach gab es de facto einen Aufnahmestopp. „Ich war auch ehemals Mitglied der NSDAP. Nach dem Einmarsch der Roten Armee wurden wir von der KP – bzw. deren Organen zur Arbeit aufgefordert unter Androhung des Einsperrens.“, erzählte eine Wienerin als Zeugin vor Gericht.

Die Stadt Wien fand keine Arbeitskräfte, um die Straßen vom Schutt zu befreien – Voraussetzung dafür, dass in der Stadt so etwas wie ein Alltagsleben beginnen konnte. Anders, als der Mythos später glauben machte, wollte das praktisch niemand freiwillig übernehmen. Also erließ die Bundesregierung das „Verfassungsgesetz über die Durchführung von Notstandsarbeiten im Gebiete der Stadt Wien“. Es erlaubte der Stadtverwaltung, Bewohner zur Zwangsarbeit heranzuziehen.

Keine Freiwilligen bei der Arbeit

Bevorzugt sollten das laut Gesetz ehemalige Nationalsozialisten sein. Wenn das nicht reichte, wären deren Familien heranzuziehen, erst dann der Rest der Bevölkerung. Unter den tausenden Fällen, die in Akten dokumentiert sind, fanden wir nur eine Handvoll Personen, die arbeiten mussten, weil ein Familienangehöriger bei der NSDAP gewesen war und überhaupt keinen Fall, in dem jemand ohne Verbindung zum Nationalsozialismus zwangsverpflichtet wurde. Das Gesetz betraf praktisch nur ehemalige Nazis.

Die Mariahilfer Bezirksverwaltung bestätigte 1945, dass kein einziger Freiwilliger an den Aufräumarbeiten beteiligt war: „Der Anteil der ehrenamtlichen Mitarbeiter beschränkte sich darauf festzustellen, ob die von der Bevölkerung der damaligen prov. Bezirksvorstehung mitgeteilten technischen Übel- und Notstände wirklich bestünden und wie man sie beheben könne.“

Die zerstörte Albertina 1944. Bild: Josef Schöner, CC BY-NC-ND 4.0

Ehemalige Nazis mussten sich bei der nächsten Polizeistelle melden und wurden dann von der „Einsatzstelle für ehemalige Nationalsozialisten“ zur Arbeit eingeteilt. Der freiwillige Beitrag der Bevölkerung beschränkte sich darauf, den Behörden Schäden zu melden oder als Hilfspolizisten Arbeitskommandos zu beaufsichtigen. Wer hingegen 1945 Wiens Straßen tatsächlich von Schutt befreite, hatte fast immer einer NS-Organisation angehört. Bei etwa zwei Drittel der Akten geht eine NSDAP-Mitgliedschaft aus den Dokumenten selbst hervor, in fast allen anderen Fällen scheint sie von den Beteiligten stillschweigend vorausgesetzt worden zu sein.

Um ganz sicher zu gehen, haben wir die Arbeitskarten der Schutträumer stichprobenartig mit den Registrierungsakten für ehemalige Nationalsozialisten verglichen. Sie stimmen überein.

Schwamm drüber

Mit der Entnazifizierung machte Österreich bald wieder Schluss. Gegen Kriegsverbrecher war vor österreichischen Geschworenengerichten oft kein Schuldspruch zu bekommen. Um sich die international peinlichen Justizskandale zu ersparen, ließ man es lieber ganz bleiben. Mit dem „Nationalsozialistengesetz“ von 1947 wurden auf einen Schlag eine halbe Million „Ehemalige“ zu „Minderbelasteten“ erklärt. Sie konnten wieder wählen. Keine Partei wollte auf diese Stimmen verzichten.

Das Land erklärte sich zum Opfer Hitlers. „Wir waren noch nie irgendwo dabei“, hieß es nun. Schwamm drüber, Schweigen.

Titelbild: Josef Schöner, CC BY-NC-ND 4.0